10 novembre 2025

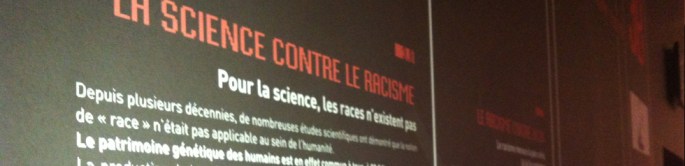

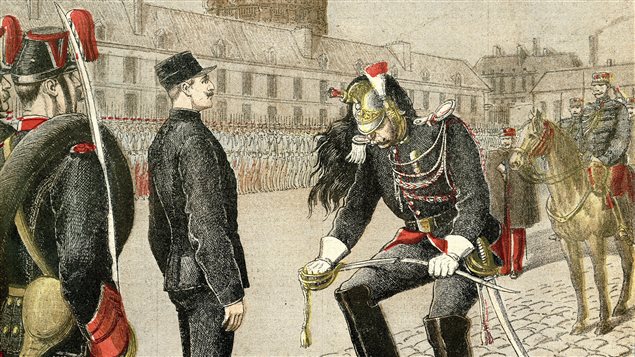

L’ensemble des classes de terminale de l’établissement passent la journée au camps des Milles. Visite commentée, ateliers, le lieu porte une histoire qui est celle de la discrimination au XXe siècle, et de l’association méthode industrielle/gestion de l’humain… Une usine pour garder des personnes… Des milliers de wagons pour les transporter…. Et là bas de la chimie pour les éliminer… Oui, décidément, quand l’homme veut plonger dans la bassesse, il trouve toujours des techniques pour l’accompagner ! Technologie, méthodes de gestion, techniques de rentabilité, l’ensemble des méthodes qui ont fait la révolution industrielle ont été utilisées pour mener à bien le projet raciste mis en place par les nazis. Les Milles en sont une petite illustration….

Mais ce n’est pas tout… L’élimination de masse ne se réalise que lorsque les conditions sont réunies. Et ce sont ces conditions qui constituent une partie des recherches de l’équipe du camps des Milles… Comment en est-on arrivé là ? Est-ce à nouveau possible ? Les ressources de la sociologie, de la psychologie, de l’histoire, permettent d’analyser ce qu’il s’est passé, les moments où on aurait pu, on aurait dû….

Témoignage d’une élève :

Le Camp des Milles était, à l’origine, une usine de tuilerie et de transport ferroviaire. Pendant la crise économique, l’usine ferme et devient un camp de concentration. Les premiers internés étaient des Allemands et Autrichiens, puis tous les étrangers, considérés comme «ennemis». A partir de 1942, le camp accueille uniquement des Juifs destinés à la déportation. Les conditions de vie y étaient très difficiles et même déshumanisantes. Malgré cela, certains internés participaient à la résistance en créant de faux baptêmes ou également en organisant des fuites pour sauver les enfants.

Ce contexte s’inscrit dans la montée du nazisme en Allemagne. Hitler promet du pain et du travail et mets rapidement en place une dictature, réprimant Juifs, opposants et intellectuels. Par ailleurs, les lois de Nuremberg instaurent la discrimination raciale : l’antisémitisme devient central. Les Juifs sont isolés dans des ghettos puis déportés vers des camps d’extermination (terme étant, d’ailleurs, extrêmement péjoratif, on pourrait plutôt dire «centres de mise à mort») comme Auschwitz. La France de Vichy collabore d’ailleurs «volontairement» à ces déportations, et propose également de déporter des enfants sous prétexte d’action «humanitaire».

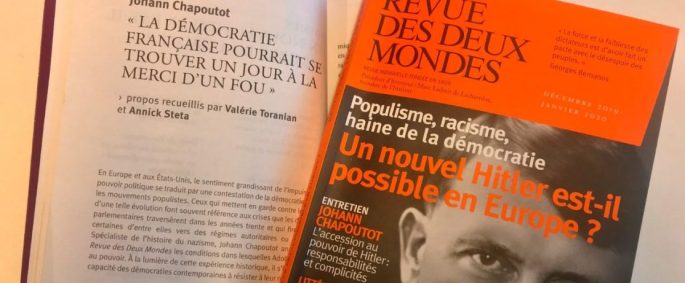

Une partie du Camp des Milles permet de mettre en avant le fait que les génocides en général reposent sur des mécanismes progressifs. En effet, les préjugés, stéréotypes et la peur de l’autre forment le «terreau», «les racines» du processus. Ensuite, trois étapes permettent le passage du racisme au génocide : d’abord, les minorités sont stigmatisées tandis que la majorité reste passive. Puis, la démocratie est détruite et remplacée par un régime autoritaire manipulant médias et éducation, imposant propagande et éliminant les contre-pouvoirs. Enfin, la violence physique devient omniprésente et la déshumanisation est en quelque sorte légalisée

Aujourd’hui, le Camp des Milles est un lieu de mémoire consacré à la Shoah et aux grands génocides du XXème siècle, comme celui des Arméniens ou du Rwanda. Il rappelle comment les préjugés peuvent conduire à des génocides. Ainsi, il est indispensable de garder à l’esprit que la résistance est possible à chaque étape ; mais plus elle intervient tôt, plus elle est efficace : il ne faut alors pas hésiter à agir.

De retour, je pose 2 questions aux élèves avec qui je travaille (qui ne sont pas « mes » élèves !) : d’abord ce qu’il reste de cette visite… Un petit bilan… Mentalement c’est le moyen d’évoquer cette journée…. Et une deuxième question sur « l’efficacité » du dispositif… Car, enfin, bon sang, 80 ans après la découverte des camps de mise à mort, ne sommes nous pas en train de prendre la pente vers le même enfer ?? La société explose sous le coup des émotions exacerbées par les réseaux sociaux, sous le coup des revendications contradictoires, celles des pauvres, celles des exclus, celles des classes moyennes et même celles des plus riches !!! Tout le monde se plaint, tout le monde se retrouve d’accord pour en découdre.. Ne faut-il pas freiner ??? Je voulais voir quelle conscience les élèves avaient de cela.. Et je suis pas déçu. Derrière une grande majorité de jeunes proclamant l’efficacité du dispositif, certains se posent la question… extraits…

- cette visite est efficace car (…) elle amène à réfléchir sur des thématiques actuelles dans un monde marqué par les préjugés et les discriminations… Les 3 étapes menant au génocide vont très vite…

- .. avant je ne considérais pas l’ampleur d’un tel drame, je n’avais pas une réelle conscience à ce sujet.. mais c’est sommaire ou répétitif sur certains points.

- oui et non. (…) je pense que les gens racistes ne s’arrêteront pas de l’être du jour au lendemain (…) ça permet peut-être de mieux saisir l’ampleur que peuvent prendre certaines pensées….

- faire le lien entre les génocides est très intéressant

- l’activité ne m’a rien apporté…

- cela m’a permis une nouvelle fois de comprendre.. mais je trouve que l’on a pas assez insisté sur comment agir aujourd’hui.

- la vidéo de la fin est super efficace, j’ai compris le déroulement

- ça nous a permis de nous rendre compte de la rapidité de l’engrenage…

- les discriminations sont toujours d’actualité et les stéréotypes persistent

- la démocratie se fragilise

- l’arbre de la fin était à la fois très complet mais trop chargé pour bien comprendre… (pour ceux qui veulent en discuter, voilà l’ARBRE en question)

- je pense que tout le monde a besoin de cette dose de rappel

- il n’apporte pas seulement des informations sur l’histoire mais apporte des clés pour agir dans le présent (…) dans une époque où les idées xénophobes sont très répandues

- Trump semble avoir déjà réalisé la première et deuxième étape…

- c’est toujours compliqué d’éviter un endoctrinement. On aura beau jeter la pierre à toutes les personnes qui ont pris part à un génocide, nous n’aurions potentiellement pas mieux fait.

pour poursuivre la réflexion voyez ICI et particulièrement la vidéo intitulée « RÉSISTER AUJOURD’HUI, LES ENSEIGNEMENTS DU CAMP DES MILLES », vous la retrouverez sur cette PAGE là sous le titre « AGIR ».

extrait de la vidéo de Joan Sfar auteur du Chat du rabin